Caractères/登場人物

レオン・ヴェルト(Léon Werth)

実在の人物。1878年、フランス・ヴォージュ県生まれ。作家・美術評論家・ジャーナリスト。1931年、ジャーナリストのルネ・ドランジュの紹介によりサン=テグジュペリと知り合う。年齢は22歳離れており、思想上ほとんど共通点はなかったが、ふたりは親友となる。ユダヤ人のヴェルトはナチス・ドイツ占領下のフランスで、迫害を逃れ地方(ジュラ県・サンタムール)に隠れ住んでいた。1948年『僕の知っていたサン=テグジュペリ(Saint-Exupéry tel que je l’ai connu)』を出版。1955年死去。

飛行士 (L’aviateur)

『星の王子さま』の物語の語り手。6歳のときに(サン=テグジュペリが実際に6歳で読んだ)『本当にあった話』という本を読んで描いた「ゾウを呑み込んだ大蛇ボア」の絵を大人たちに理解してもらえず、画家になる夢を諦めて飛行士となる。6年前、飛行機の故障によりサハラ砂漠に不時着(サン=テグジュペリも『星の王子さま』を書き始める6年前、砂漠に不時着している)し、王子さまに出会う。明らかに著者自身をモデルとしたキャラクターだが、自身にはレオン・ヴェルトをはじめ多くの親友がいたのに対し、飛行士は心を許して話せる相手もなく孤独に生きていたとされている点が大きく異なる。

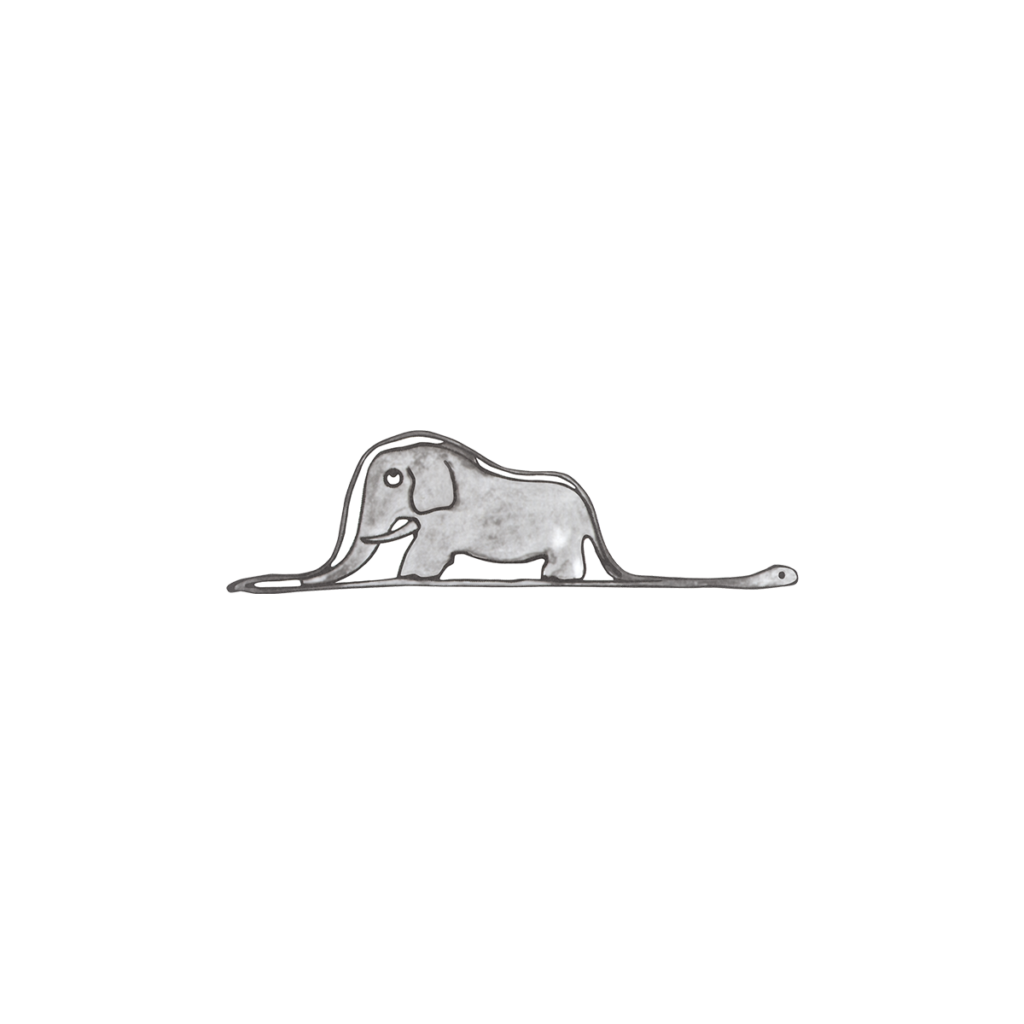

ゾウを呑み込んだ大蛇ボア(Le serpent boa qui digérait un éléphant)

飛行士は6歳のとき、原生林のことを書いた『本当にあった話』という本に触発されて、熱帯雨林に住むボアという大蛇が象を丸呑みして消化している、ぞくぞくするような恐ろしい光景を思い浮かべ、絵に描いた。外側から見た第一号の絵は大人たちに帽子だと思われ、大人たちにもわかるよう内側が見えるように描いた第二号の絵も受け入れられず、画家になる夢を諦めた。以来、冴えていると思った人に第一号の絵を見せてきたが、わかる人はいなかった。王子さまだけが同じ絵を見て何が書かれているのかを一目で言い当てた。(ただし、大蛇ボアは危なくて、ゾウは場所を取るからいらないと言われてしまうのだが。

星の王子さま(Le petit prince)

飛行士が不時着した砂漠の真ん中で出会った、不思議な男の子。膝ぐらいまでの高さの活火山が二つと休火山が一つある小さな星(飛行士は小惑星B612だと考えている)の王子さま。陽に輝く麦畑の色の髪を持ち、鈴が鳴るような声で笑う。家一軒ほどの大きさの小惑星で、「星の身づくろい」を日課として一人で暮らしていた。夕陽を見るのが好きで、一日に四十四回見たこともある。ある時どこからか飛んできた種から芽吹いた美しいバラの花を愛するようになるが、そのバラへの不信から、渡り鳥の助けを借りて故郷を後にする。それぞれに一人、へんてこな大人が住む小惑星を巡り、6番目の星の地理学者の勧めで地球へやってきた。金髪であることや、自分の質問や要求にこたえてもらえるまで諦めない性格など、幼少期の著者自身の特徴を反映している。

ヒツジ/ヒツジの箱(Le mouton/La caisse)

砂漠に不時着した飛行士に、王子さまが最初にかけた言葉は「ヒツジの絵を描いて」だった(王子さまはこれを飛行士が描き始めるまで5回繰り返した)。飛行士はそんな場合じゃないと思いながらも、驚きに圧倒されるあまり受け入れて描き始めるが、最初に書いたヒツジは「病気で弱っている」、次は「角が生えている」、三番目は「年を取りすぎている」となかなか受け取ってもらえない。面倒になって箱の絵を殴り描きし「この中にヒツジがいるよ」と言って渡すと、意外にも王子は顔を輝かせ、「こんなのが欲しかったんだ」と喜んだ。王子さまは箱の中のヒツジを、目ではなく心で見たのだと、後に飛行士は知ることになる。

バラ(La fleur/La rose)

ある日、王子さまの星にどこからか飛んできた種が芽吹いて咲いた、4つのトゲを持つとても美しい花。寒いのが苦手で、よく咳をする。自分が美しいことをよく知っていて、気位が高く、気まぐれで時に嘘をつく。バラの訪れを喜び、その美しさに感激してかいがいしく世話をする王子さまだったが、バラのわがままに振り回され、どう接すればよいのかわからなくなる。ついに星を出ていくことを決意し、バラに別れを伝えるが、その時になってバラは王子さまのことを愛していたと告白する。著者の妻コンスエロの特徴が色濃く反映されており、コンスエロ自身、自分がモデルであると公言していた。

バオバブ(Les baobabs)

生長すると、教会堂のように大きくなり、小さな星であれば壊してしまう危険な木。地球では、アフリカ大陸やマダガスカルなどに分布。小惑星B612で王子さまは、朝の身繕いが終わると、続けて星の身繕いをすることを習慣としていて、バオバブの芽を(生長する前はバラに似ているため、区別がつくようになったら)こまめに引き抜いていた。王子さまがヒツジを欲しがったのは、このバオバブを食べてもらうためだった。ある怠け者が住んでいた星は、3本のバオバブを放置していたため、災難に見舞われた。飛行士は王子さまに言われて、この危険性を伝えるためのバオバブの絵を一生懸命描いた。「子どもたちよ、バオバブにはご用心!」

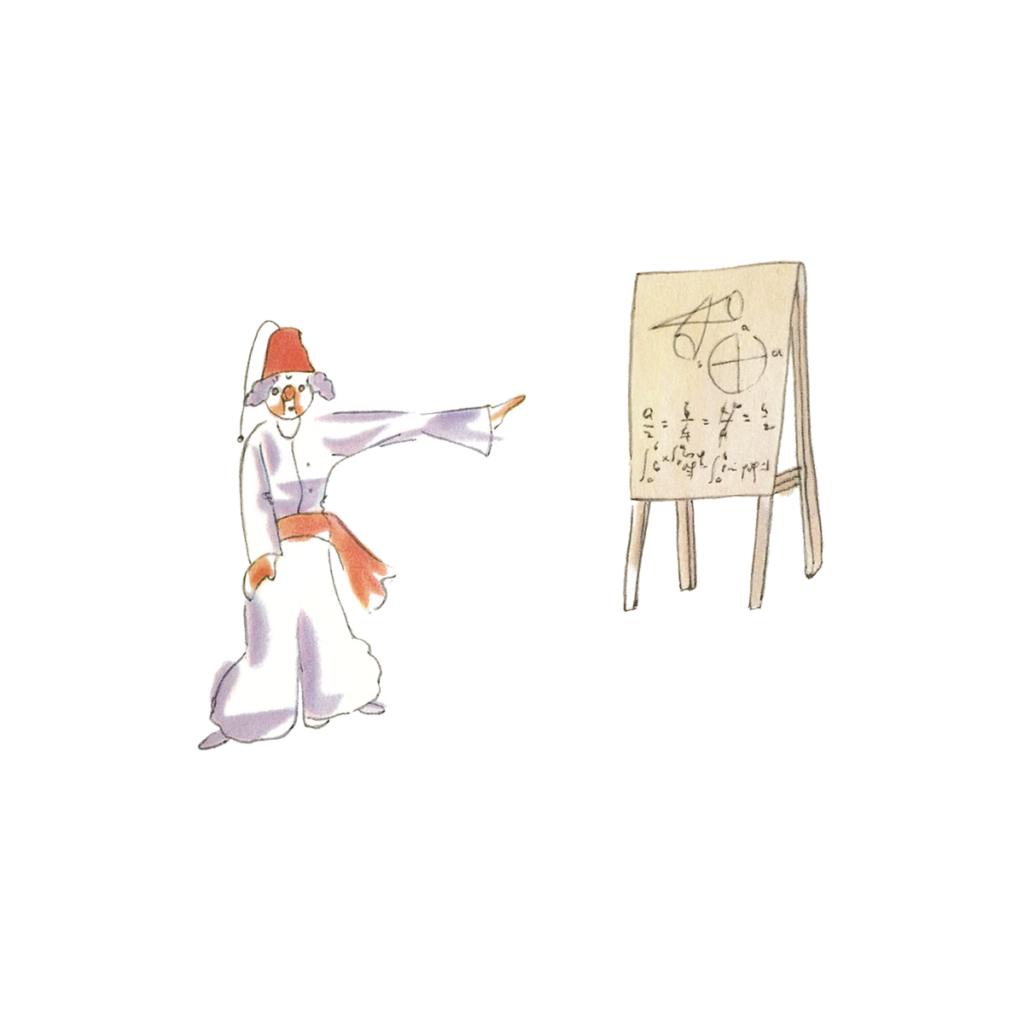

天文学者(L’astronome)

語り手の飛行士が王子さまの故郷の星だと考える小惑星B612を、1909年に望遠鏡で発見したトルコの天文学者。国際天文学会議でこの星の発見について発表をしたが、トルコの伝統的な衣装を身にまとっていたことから、誰からも真面目に取り合ってもらえなかった。その後、トルコの独裁者が、西洋化政策としてヨーロッパ風の服装をしなければ死刑にするという布告を出したため、この天文学者は1920年の国際天文学会議でヨーロッパ風の服装をして参加した。証明のための資料も、発表のときの仕草もほとんど同じだったにもかかわらず、立派な服装をしていたため、星の発見は受け入れられた。

王さま(Le roi)

王子さまが最初に訪れた小惑星の住人。自称、すべてを支配している。だが現実は、王子さまがあくびをしたことに対してあくびを禁止するが、王子さまが我慢できないと言うと今度はあくびをするように命令し、王子さまが質問があると言えば質問するよう命令する……といったように、命令がなくても自発的に起こることしか命令しない。命令が従われないことにより、権威に傷がつくことをなにより恐れているためである。王子さまを引き止めるために法務大臣に任命するが、この星には一匹のネズミ以外には誰もいなかった。裁く者がいなければ自分自身を裁けばよいと言ったが、自分自身を裁くのはどこでもできるため、王子さまはこの星を後にした。王子さまは大使に任命された。

うぬぼれ屋(Le vaniteux)

王子さまが2番目に訪れた小惑星の住人。王子さまを自分の崇拝者だと思っている。自分を称賛する声しか耳に入らない。自分のことを、その星でいちばんハンサムで、いちばんおしゃれで、いちばん金持ちで、いちばん頭がよいと誇っている(しかしその星にはこの男以外には誰もいなかった)。王子さまには変わって見える帽子は、称賛されたときに挨拶するためのもの。「称賛する」という意味を王子さまは知らなかったが、王子さまが手をたたくたびに、うぬぼれ屋は帽子を上げて挨拶をした。5分もすると、この単調なやりとりに飽きてしまった王子さまは、やがてこの星をあとにした。

のんべえ(Le buveur)

王子さまが3番目に訪れた小惑星の住人。周りには、空になった酒瓶と、まだ中身が入っている酒瓶が並んでいた。のんべえは、酒を飲んでいた。なぜ酒を飲んでいたかと聞くと、忘れるためという。何を忘れるためかと聞くと、恥ずかしいのを忘れるためという。何が恥ずかしいのかと聞くと、酒を飲んでいることが恥ずかしいという。それきり、のんべえは口を閉ざしてしまった。王子さまは、悪循環に陥ってしまっているこの男を助けてあげたいと思ったが、どうしてよいかわからなかった。そして、とても憂鬱になってしまい、この星をあとにした。

ビジネスマン(Le businessman)

王子さまが4番目に訪れた小惑星の住人。星を数えることで忙しい。なぜ星を数えていたかというと、所有してお金持ちになるためだった。なぜお金持ちになりたいかというと、誰かの星を買い取るためだった(呑み助の考えに似ているなと王子さまは思った)。誰も自分より先に星を所有するという考えを持たなかったため、自分が星を所有していると言う。王子さまが、自分は水をやったり掃除をしたりすることで、持っている花や火山の役に立っているが、ビジネスマンは星のためになんの役にも立っていないと言うと、何も言うことができなかった。

点燈夫(L’allumeur)

王子さまが5番目に訪れた小惑星の住人。夜が来たら街灯に火を灯して、朝が来たら街灯の火を消すという指示で仕事をしていた。やがて、この星の自転周期が1分に変わったにもかかわらず指示が変わらなかったため、今は眠る暇もなくこの作業を繰り返している(眠ることがいちばん好きなのに)。火を灯すという作業は、星をひとつ、花を一輪生み出すようなものだと王子さまは思った。とても小さくて居場所のないこの星を王子さまは後にするが、自分以外のために仕事をする点燈夫は友だちになれる唯一の人だったと名残惜しく思った(自分では認めたくなかったが、もう一つの理由は、大好きな夕陽を24時間に1440回も見られることだった)。

地理学者(Le géographe)

王子さまが6番目に訪れた小惑星の住人。王子様に地理学者とは何かを聞かれて、海や川、町や山や砂漠がどこにあるかを知っている学者だと説明するが、自分の星にそれらがあるかは知らない。地理学者の仕事は、探検家の話を聞き記録することだとして、“探検家”である王子さまの故郷の星について尋ねる。地理学者は、永遠なるものを書くため、変わることのない3つの火山は記録したが、花は記録しなかった。これにより王子さまは、花はすぐに消えてなくなってしまう「はかない」ものだと知ることとなり、花を残して星を出てきたことを後悔する。次に訪れるべき星として、王子さまに地球を推薦した。

ヘビ(Le serpent))

王子さまが最後に訪れた地球で最初に出会った生き物。周囲に人がいないことを訝しむ王子さまに、誰もいない砂漠に降り立ったのだと教える。咬んだ相手を毒で殺すことができるが、そのことを直接的には語らず、「船よりも遠くへ運ぶ」「元の土に返す」「助けてやる」などと言う。王子さまになぜなぞなぞみたいな話し方をするのか聞かれると、自分がその答えだからだと答える。その1年後、王子さまはヘビの「助け」を借りるため、砂漠に戻ってくる。

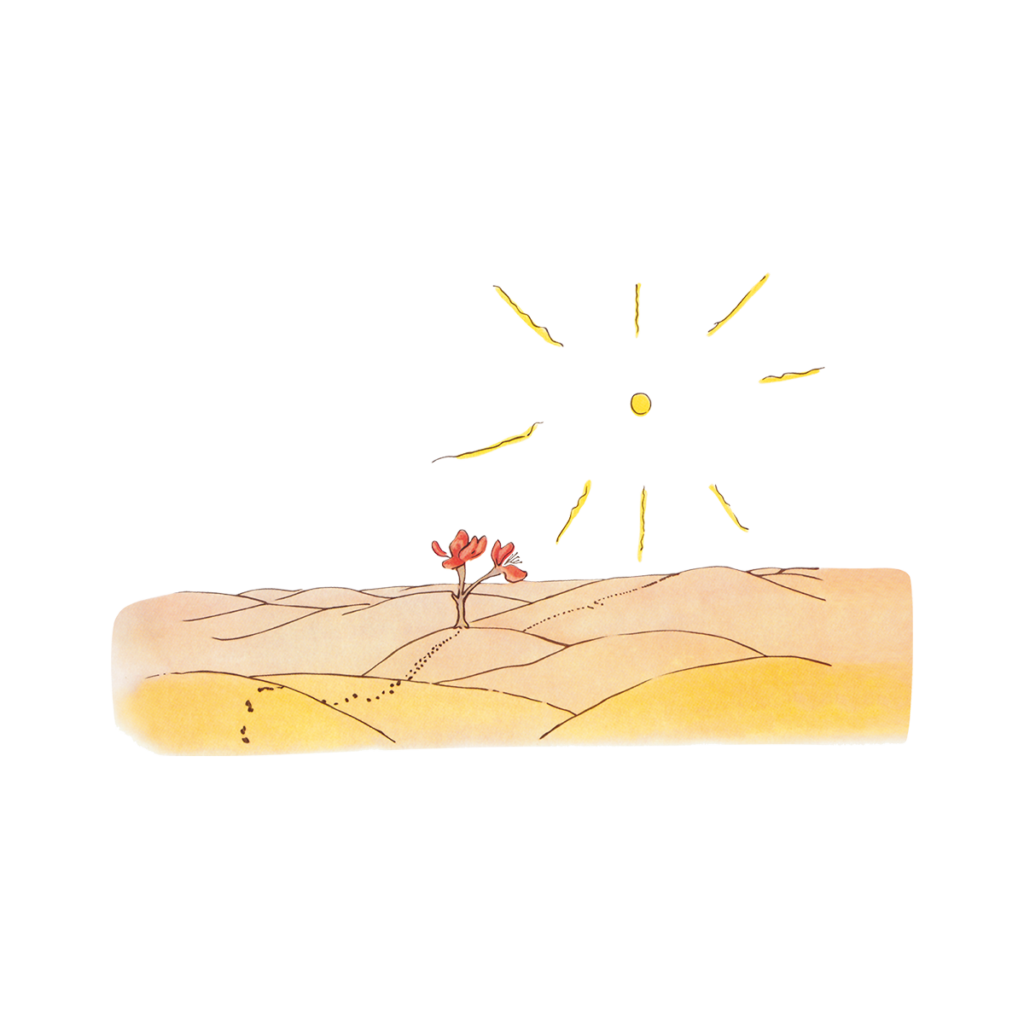

砂漠の花

王子さまが地球の砂漠で、ヘビの次に出会った生き物。花びらが三枚ついた、ありふれた花。人間はどこにいるのかと問うと、自分の経験に基づいて、六、七人はいると思うが、どこにいるかはわからないと答える。「風に吹かれて、あっちへ行ったり、こっちへ行ったり。根っこがないものだから、ずいぶん苦労しているようですよ。」

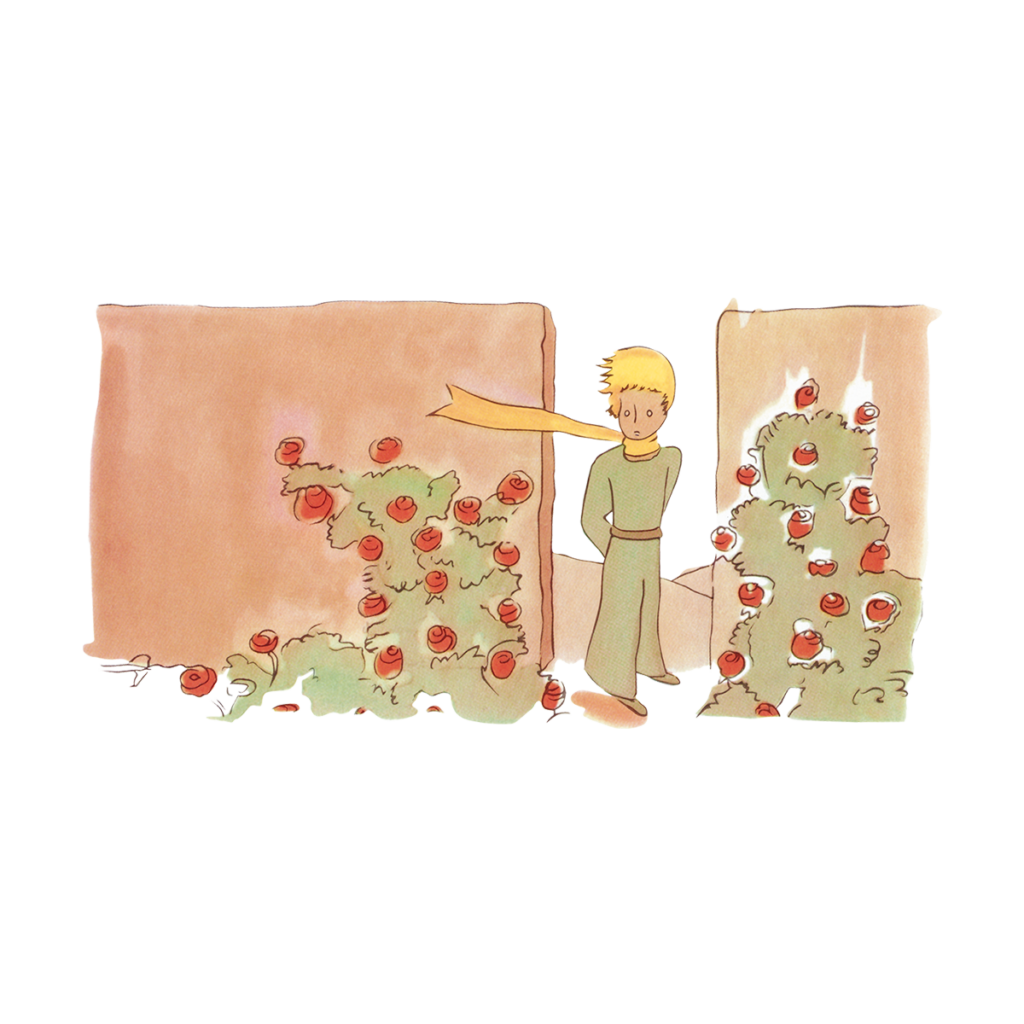

バラたち(Les roses)

地球のある庭に咲く五千本のバラ。砂漠に降り立った王子さまは、ヘビとの会話のあと、人里を求めて歩き続け、ついに一本の道に行きあたった。その先にあったのは、王子さまが故郷に残してきたあの花とまったく同じ花が、五千本も咲き誇る庭だった。その花がすべてバラだと知った王子さまは、世界でたった一つの花だと思っていたバラがありふれたものだったことを悲しみ、涙する。

キツネ(Le renard)

バラの咲く庭で、自分の星に残してきたバラが無価値なものだと考え泣いていた王子に、声をかけてきたキツネ。(飛行士の描いた絵では耳が長く角のようにとがっているが、実際はそうではないらしい。)狩人が住み、麦畑とブドウ畑がある村の近くに住んでいる。ニワトリが好物。木曜日には狩人が村娘と踊っている隙にブドウ畑まで足をのばす。王子さまはキツネにいっしょに遊ぼうと誘うが、キツネはいっしょに遊ぶには王子さまがキツネを「apprivoiser(飼い慣らす)」する必要があるという。これをきっかけに王子さまは絆を結ぶ方法と、その意味について学び、キツネと絆を結んでいく。別れ際、キツネに促されバラたちと再会した王子さまは、自分のバラがやはり世界に一つだけの花であることを理解する。さらにキツネは王子さまに絆を結んだものへの責任を説き、最後に秘密を一つ教える。

「心でなければ、ちゃんとは見えない。ほんとうに大切なことは、目に見えない。」