絵描きになるのをあきらめたわけ

物語の語り手である飛行士は、少年のころ、ジャングルについて書かれた本で、ボアと言う大ヘビは獲物を丸呑みし、消化するまで半年でもじっとしていると知り、想像を膨らませてゾウを丸呑みしたボアの絵(作品第一号)を描きます。

得意になって大人に見せ、どう、怖いでしょう?と尋ねますが、大人はどうして帽子が怖いの?と答えます。恐ろしい大ヘビが帽子に見えるなんて!仕方なく、大人にもわかるように大ヘビの中身が見える絵(作品第二号)を描いて見せますが、今度はヘビの絵なんか描いていないでもっと勉強しなさい、と言われてしまいます。

がっかりした彼は絵描きになるのをあきらめ、飛行士になって、大人に交じって暮らしてきました。賢そうな人に出会うと、飛行士は作品第一号を見せてみます。本当にものごとが分かる人かどうか試すために。でも答えはいつも、帽子の絵ですね、でした。飛行士は心から話せる人に出会うことなく、孤独に生きてきました。

王子さまとの出会い

ある時、飛行士はエンジンの故障でやむなく飛行機を不時着させました。不安と孤独の中、一人っきりで眠りについた飛行士は明け方、突然声をかけられて飛び上がります。だってそこは、人が住んでいるところから千マイルも離れたサハラ砂漠の真ん中だったからです。目をこするとそこには、金色の髪をした風変わりな男の子が、真剣そのものの表情でこう繰り返していました。ねぇ、ヒツジの絵を描いて!

あまりにも理解の限度を超えた不思議に、飛行士はただ受け入れて紙とペンを取り出します。でも絵を描くのは大ヘビの一件以来だったので、手始めに「作品第一号」と同じ絵を描きました。驚いたことに、その男の子はそれを見てこう言うのです。ちがうちがう、ゾウを飲み込んだボアなんかいらないよ。ほしいのはヒツジだよ!と。

飛行士はヒツジの絵に挑戦しますが、どう描いても男の子は満足してくれません。すぐにもエンジンの修理に取り掛からなければならない(飲み水が一週間分しかなかったのです)ことを思い出した飛行士は、箱の絵を殴り書きし、君が欲しがっているヒツジはこの中だよと言って男の子に渡しました。すると男の子は、そうそう、こういうのが欲しかったんだと嬉しそうに受け取るのです。これが飛行士と王子さまとの出会いでした。

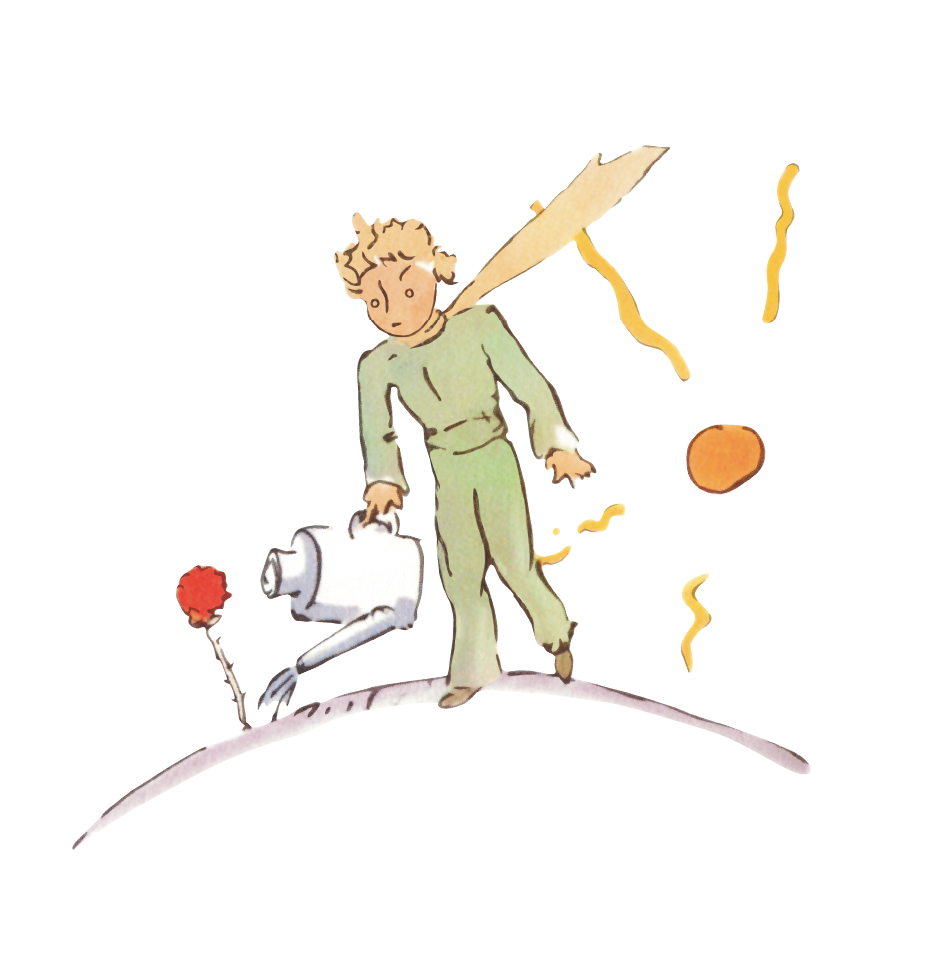

王子さまの星とそこでの暮らし

飛行士が、この不思議な男の子がどこから、どうやってここまで来たのかを知るには何日もかかりました。男の子は、自分は答えが得られるまで質問をやめないくせに、こちらの質問にはちっとも答えてくれないので、口をついて出た言葉を拾い集め、つなぎ合わせるしかなかったからです。

まずわかったのは、男の子がこの地球ではない、どこかほかの星から来たということ。しかもその星は、一軒の家よりほんのわずかに大きいだけだというのです。その星には3つの火山があり、あとは小さな花が咲いているだけでした。(飛行士はその星を、小惑星B612だと見当をつけました。トルコの天文学者が、たった一度だけ望遠鏡で目にした星です。)

王子さまは毎朝顔を洗うように、星をきれいにすることを日課にしていました。中でも大事なのはバオバブの芽を抜くことです。王子さまの星の地面の中はバオバブの種だらけだったのですが、教会のように大きくなるバオバブは、育てば星を占領し、根っこで粉々にしてしまうからです。(王子さまがヒツジを欲しがったのも、バオバブの芽を食べてもらうためでした。)

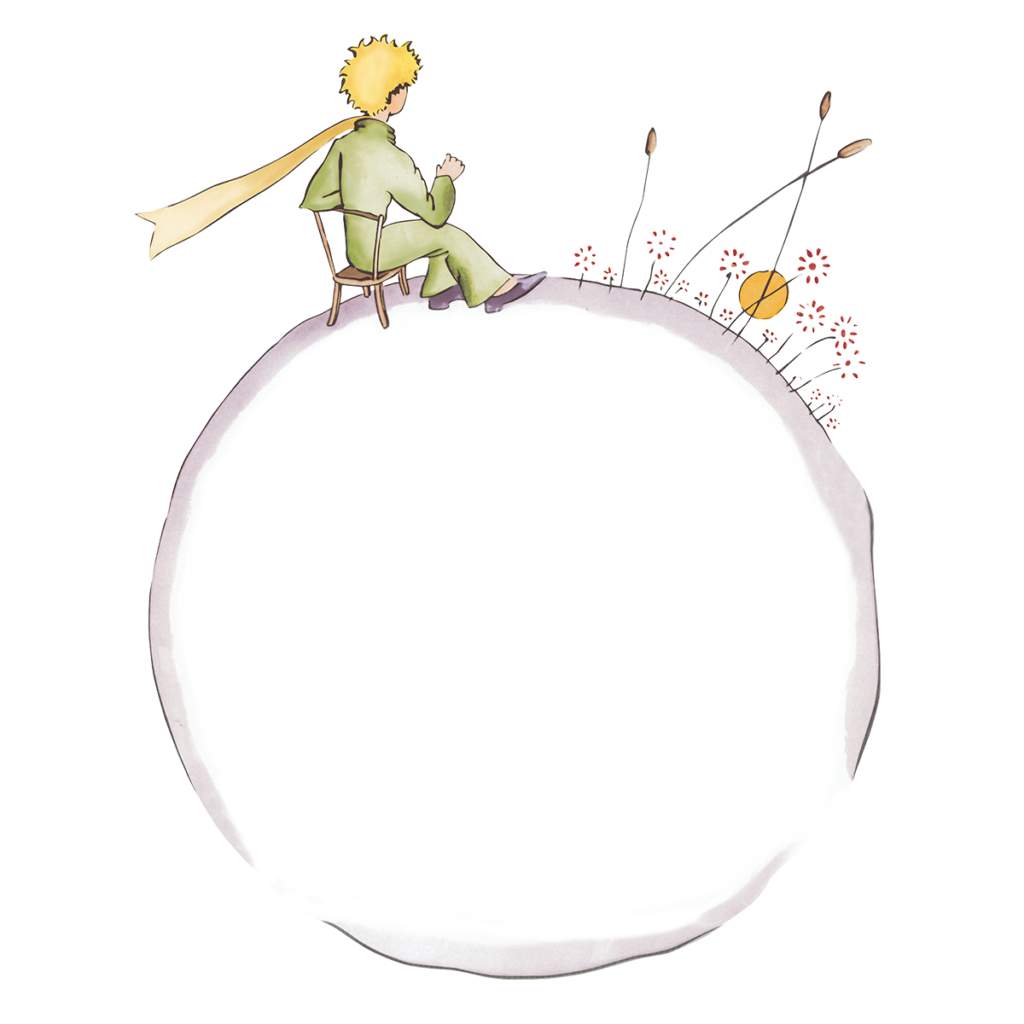

その星で、王子さまは一人ぼっちで暮らしていました。寂しいときには夕日が見たくなるという王子さまは、一日に四十四回、夕陽を見たことすらあったのです(その星はとても小さいので、日が沈んでしまっても椅子を少し動かすだけでまた夕陽が見られるのです)。

バラとの出会いと王子さまの旅立ち

そんな王子さまの星に、ある日どこからか運ばれてきた一つの種が芽を出し、やがて大輪の花を咲かせました。それは輝くように美しく、星をよい香りでいっぱいにしてくれるバラの花でした。王子さまはバラとの出会いをよろこび、かいがいしく世話を焼きます。

でもバラはとても気まぐれで見栄っ張りでした。わがまま、へりくつ、あてこすり、そんなバラの言葉をいちいちまっすぐに受け止めて、そのたびに王子さまは悲しい気持ちになりました。バラのことが信じられなくなり、どう接すればいいのかわからなくなった王子さまは、とうとう星から出ていくことを決めたのです。

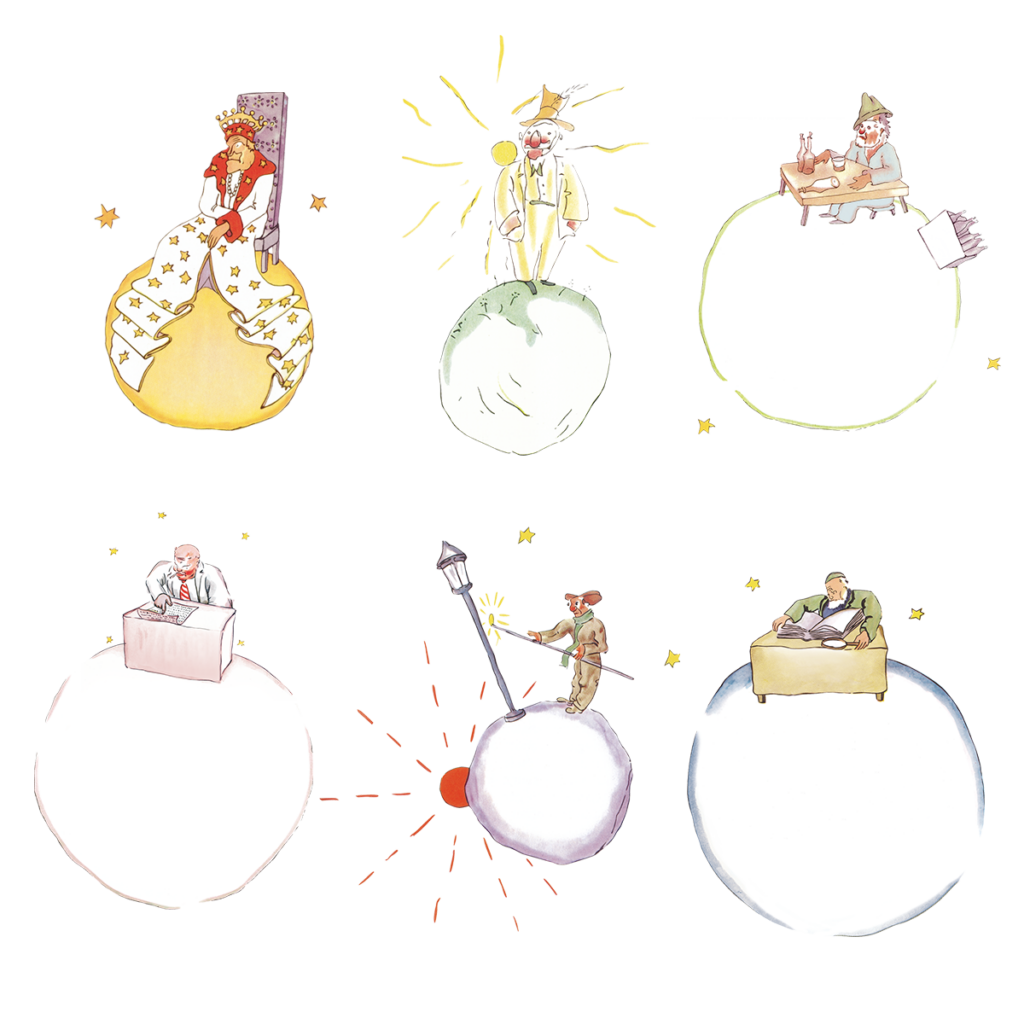

王子さまの旅路~小惑星めぐり

旅立った(飛行士は渡り鳥の助けを借りたのだろうと考えました)王子さまは、初めに六つの小惑星をめぐりました。一つの小惑星に一人ずつ、大人が住んでいました。自分の権威を守るため、放っておいても起こることしか命令しない「王さま」、自分をほめたたえる言葉しか耳に入らないくせに、やることと言えばそれを待っているだけの「うぬぼれ屋」、お酒を飲むのが恥ずかしくて、恥ずかしいのを忘れるためにお酒を飲む「のんべえ」、全ての星は自分が所有しているのだといい、ひたすらその数を数えている「ビジネスマン」、自転がどんどん早くなり、今や一分で一回転する星で、かつて命令された日没に街灯をつけ、夜明けに消す仕事を続けている「点灯夫」、そして机にむかったまま一歩も動かないので、自分の星に海があるのかどうかも知らない「地理学者」です。

どの大人も、王子さまには「とってもへん」に見えました。王子さまは地理学者に次に向かうべき星を聞き、勧められた地球に向かいます。

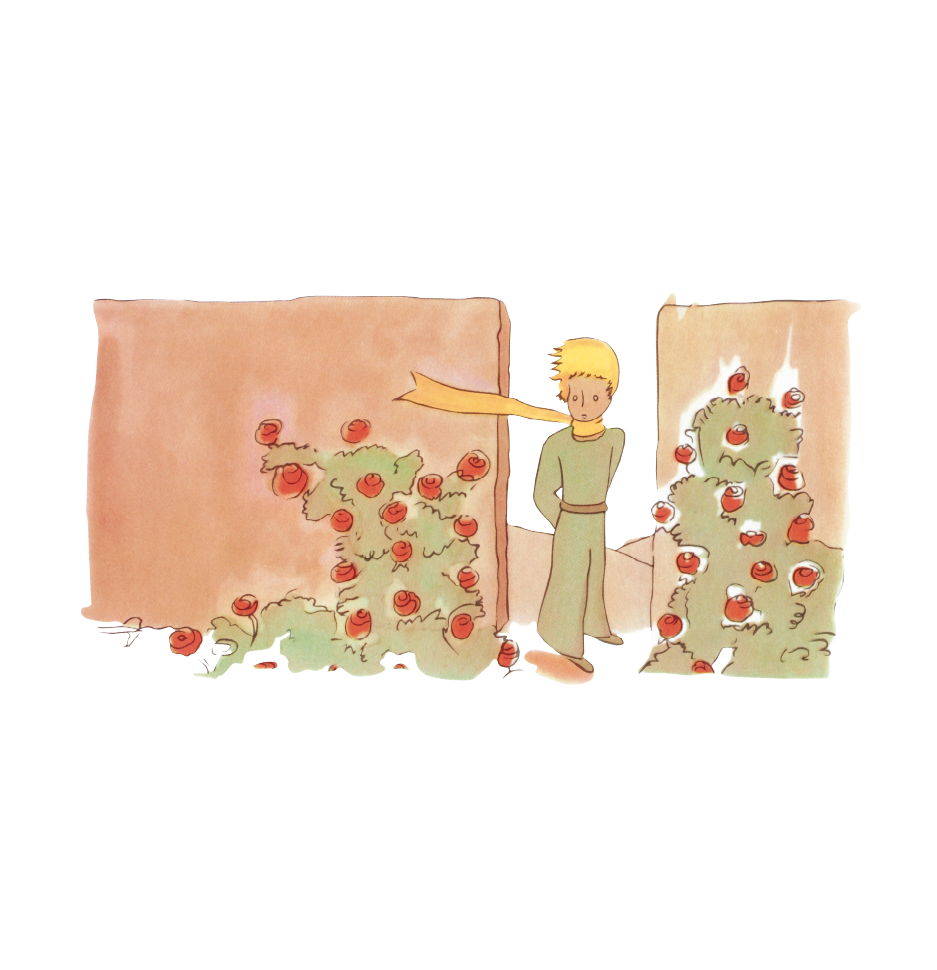

王子さまの旅路~バラが咲く庭園で

ひとっこ一人いない砂漠に降り立った王子さまは、人間を探して砂漠を越え、岩山に上り、雪の中を歩き続け、ついに一本の道を見つけます。それをたどって着いたのは、果樹園や麦畑がある村の近くの庭園でした。そこには、王子さまの星に咲いたのとそっくりなバラの花が、五千本も咲いていたのです。

この世界に、バラの花はたった一輪だけ。自分のバラからそう聞いていた王子さまは驚き、宝物だと思っていたバラがどこにでもあるありふれたものだったことを悲しんで、草むらに突っ伏して泣きました。

王子さまの旅路~キツネに教わったこと

そのとき、王子さまに声をかけたのは、一匹のキツネでした。

王子さまは、キツネと一緒に遊びたかったのですが、それにはまず王子さまがキツネを「飼いならす」必要があるとキツネが言います。「飼いならす」とはどういうことかと聞くと、キツネは「絆をつくること」だと言って、こう説明します。

「あんたはごまんといる男の子の一人だ。おいらにあんたは必要ない。あんたにもおいらは必要ない。ごまんといるキツネの一匹だからな。でもあんたがおいらを飼いならしたら、おいらたちは互いに、なくてはならないものになる。あんたはおいらのただひとりの男の子になるし、おいらはあんたのただ一匹のキツネになる。」

どうすればよいのかと聞くと、キツネは我慢強く時間を費やすことが大事だと答えます。

「はじめはちょっと間をあけて座るんだ、こんな風に、草むらに。おいらはあんたを目の隅で見る。でもあんたは何も言わない。言葉は行き違いのもとだから。そのかわり、あんたは毎日ちょっとずつ、そばによって座るんだ。」

キツネは、きまりごとが大事だとも言います。

「例えばあんたが決まって四時に来るとする。するとおいらは三時にはもううれしくなってくる。時間がたつほど、どんどんうれしくなる。でも四時になるころまでには、そわそわして、心配でたまらなくなってる。幸せの代償ってやつさ!」

王子さまはその通りに、我慢強く時間を費やしてキツネとの絆をつくっていきました。そして旅立ちの日、キツネは王子さまに、バラが咲く庭園をもう一度訪れるよう促します。五千本のバラを前に、王子さまは気づきます。自分のバラは、この世界でたったひとつのバラだということを。王子さまが「飼いならし」たバラは、あのバラだけだったからです。

戻った王子さまに、キツネは「秘密」を伝えます。

「さておいらの秘密だけど、なんてことない、単純なことなんだ。心でなきゃ、ちゃんとは見えないってこと。ほんとうに大切なものは、目に見えないんだ。」

最後に、飼いならしたものには責任があると教わった王子さまは、ある決意を胸にキツネのもとを後にします。転轍手や薬売りに出会った文明圏を経て、王子さまは最初に降り立ったアフリカの砂漠へ戻ってきたのです。

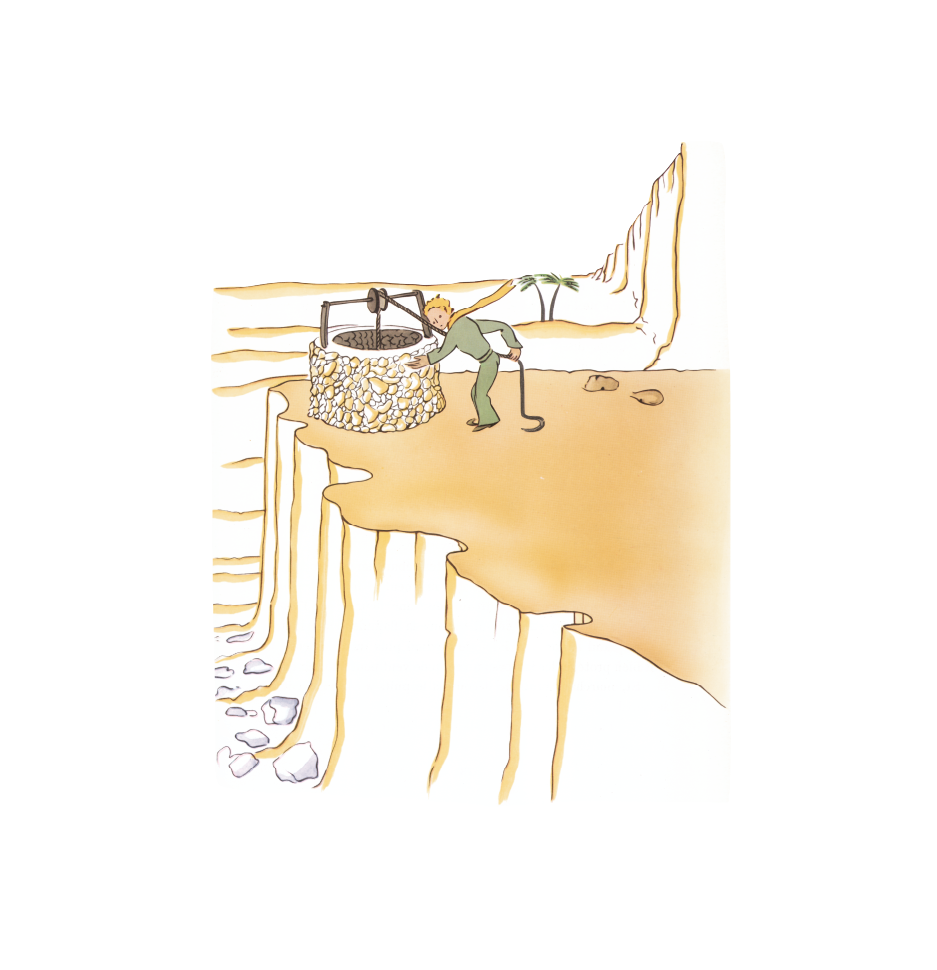

砂漠の井戸

飛行士と王子さまが出会って八日目。ついに飲み水が底をつき、王子さまは井戸を探しにいこうと飛行士を誘います。

砂漠の中を何時間も歩き続け、いつしか夜になり、砂漠は月明かりに輝きます。王子さまは言いました。砂漠が美しいのは、どこかに井戸を隠しているからだと。それを聞いた飛行士はふいに思い出します。

ぼくは小さな頃古い家に住んでいて、その家にはどこかに宝物が埋まっているという言い伝えがあった。もちろん宝物を見つけた人はいないし、たぶん誰一人探しさえしなかったと思う。でもそれは、家にまるごと魔法をかけていた。ぼくの家は、そのまん中に秘密を隠していたんだ。

そして飛行士は、それまで腑に落ちていなかった、大切なものは目に見えないという王子さまの言葉を、心から理解したのです。

やがて眠ってしまった王子さまを、飛行士は壊れやすい宝物のように抱きかかえて歩き続けました。そして、九日目の明け方、二人の前に人里にあるような、滑車と桶とロープが揃った井戸が忽然と現れたのです。

王子さまがロープを動かすと、さび付いた滑車が音楽のように鳴りました。飛行士が力を込めて桶を引き揚げると、王子さまは「この水が飲みたかったんだ」と言いました。のどなど乾かないはずの王子さまが何を探していたのか、飛行士はようやく理解しました。

その水は、ただかわきを満たすだけのものじゃなかった。二人で星空の下を歩き、滑車が歌うのを聞き、ぼくがこの腕で引きあげた水だ。それはまさに、心にもいい水だった。プレゼントみたいに。そうだ、小さな頃、クリスマスプレゼントがあんなにキラキラと輝いていたのは、クリスマスツリーの灯りや、真夜中のミサの音楽や、みんなの温かい笑顔があったからこそだったんだ。

王子さまとの別れ

その翌日、十日目の夜は、王子さまが地球を訪れてちょうど一年。王子さまが地球に降り立った場所の真上に、王子さまの星がやって来るときでした。王子さまが何か取り返しのつかないことをしようとしていると感じた飛行士は、王子さまを守ってあげなければならないと思いました。王子さまの笑い声をずっと聞いていたかったから……。しかし王子さまは、恐れながらもひとり歩いて行きました。バラへの責任を果たすために。ヘビに自分を噛ませ、重すぎる体を捨てて、もといた星へと帰っていったのです。(でも翌朝、王子さまの体はどこにも見当たりませんでした。きっと重すぎはしなかったのでしょう。)

別れ際、王子さまは飛行士に贈り物をくれました。

「きみが夜空を見上げるとき、そのどれか一つにぼくが住んでいるから、どれか一つでぼくが笑っているから、きみには全部の星が、笑っているみたいになる。ぼくがきみにあげるのは、笑ってくれる星だよ。」

どうにか飛行機を修理して砂漠から生還した飛行士は、この贈り物を支えに王子さまを失った悲しみに耐えてきました。六年がたち、この物語を書いている今も、飛行士は王子さまの帰りを待ち続けています。