Antoine de Saint-Exupéry

アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ

著者について

アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリは、民間航空の歴史を切り開いた伝説的飛行士の一人であり、同時に世界で最も知られ、読まれているフランス人作家です。当時人類にとって新しい体験だった「飛行」を初めてまざまざと言語化し、その体験から得た人間性についての洞察を文学に昇華したことで知られています。詩的な文章でつづられた、愛と友情、自由と自律、勇敢さと責任、人間にとって「本当に大切なもの」についての彼のメッセージは、普遍的な価値観として今日も読む者に気づきと共感を与え続けています。

「太陽の王さま」の誕生

アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリは、1900年6月29日、ジャン・ド・サン=テグジュペリとマリー・ド・フォンコロンブの長男(第3子)としてフランスのリヨンに生まれました。パリに初めて地下鉄が開通し、万国博覧会とオリンピックが開催された、19世紀最後の年のことです。

保険会社の監察官として働く父ジャンも、絵画や音楽などに造詣の深い母マリーも、ともに貴族の家系の出身でした。一家はアントワーヌが四歳になる頃、父ジャンが脳出血のため四十一歳の若さで急死するという不幸に見舞われますが、母マリーは実家が所有する南フランス・プロヴァンスのラ・モールの城館や、大叔母ド・トリコー伯爵夫人が所有するサン=モーリス・ド・レマンスの城館に身を寄せることで、アントワーヌたちに幸福な子供時代を過ごさせることができました。

当時のアントワーヌは、金色の巻き髪が輝いて見えることから、「太陽の王さま」と呼ばれていました。母マリーにお話を聞かせてもらえるまで、緑色の小さな椅子を引きずってあとを追いかけるような、何があっても必ず自分の目的を果たそうとする性質も、この呼び名の由来かもしれません。答えてもらえるまで質問するのをやめない、金色の髪をした男の子の姿は、星の王子さまを思い起こさせます。

母マリーは子どもたちを、個々の好奇心や知識欲を尊重して育てました。そんな環境の中、アントワーヌはエンジンや汽車や飛行機械の技術に並々ならぬ好奇心を示します(残念ながら、空飛ぶ自転車の製作は、失敗に終わってしまいましたが)。また、城館の裏に広がる庭園や森のなかで遊んだり、ウサギや犬や猫、ロバなどの大好きな動物たちと触れ合ったりする一方で、部屋にこもって詩や戯曲を書いたり、母の影響でヴァイオリンを弾いたり、絵を描いたりもしていました。

「私はどこから来たのか? 私自身の子供時代からだ。私は、故郷のような、その子供時代から来たのだ」と自ら語っているように、サン=テグジュペリの子供時代の思い出は、彼の著作にしばしば現れ、物語を鮮やかに彩っています。

“空の洗礼”

1903年、ライト兄弟が世界初の有人動力飛行に成功すると、飛行機の開発は一気に世界に広がりました。フランスでも、1907年にアンリ・ファルマンが当時のヨーロッパの長距離飛行記録を更新し、1909年にルイ・ブレリオがドーバー海峡を初めて横断飛行するなど、飛行機に関するニュースが飛び交っていました。アントワーヌ少年も飛行機に強い関心を抱くことになりますが、彼が四十四年の生涯を通して「飛ぶこと」にこだわり続けたのには、幼少期のひとつの体験がありました。

1912年、十二歳の夏休みのことです。サン=テグジュペリ一家の住まいだったサン=モーリス・ド・レマンスの城館の近くには、ベリエーヴル飛行場がありました。アントワーヌはこの飛行場に自転車で日参し、飛行士や整備士と顔馴染みになります。そしてある日、飛行士ガブリエル・ウロブレウスキーに、母親が飛行機に乗ることを許してくれたと言い、飛行機に乗せてもらったのです(実際には、母マリーは飛行機に乗る許可を出していなかったのですが…)。ライト兄弟の初飛行からわずか九年後のことです。

「翼は夕暮れの風に震え、エンジンの子守歌が眠れる魂をゆらゆらと揺すっていた……」。

初めて飛行機で空を飛ぶ、この”空の洗礼”を、彼は詩に綴りました。サン=テグジュペリにとって「飛ぶこと」と「書くこと」は、初めからつながっていたのです。

青春の光と影

飛行機熱に浮かされたこの少年は、大空への夢を追い続けました。1921年4月から約二年間の兵役に就くことになると航空部隊を志願し、ヌーホフ基地(ストラスブール近郊)の第2航空連隊に入隊します。しかし配属されたのは整備士助手としての地上勤務で、その後には機銃射手の訓練を受けることになっていました。

このとき、彼の内に潜む、何があっても必ず自分の目的を果たそうとする「太陽の王さま」が現れます。上官と掛け合って民間飛行士免許取得のための個人訓練を受ける許可を得ると、何通もの手紙で母を説き伏せ、必要な二千フランの大金を工面してもらい航空会社と契約、軍務と並行して操縦訓練を続け、同年7月には民間航空機の操縦免許を獲得したのです。

これにより操縦士候補生となった彼は、モロッコのラバト基地(カサブランカ近郊)に駐屯する第37航空連隊に異動して飛行訓練を受け、同年12月に軍用操縦士免許を取得し、晴れて軍用機パイロットとなります。1922年4月に試験に合格し士官候補生となると、フランスに戻り、イストル、アヴォール、ヴェルサイユと基地を渡り歩きながら訓練と研修を続けます。

1922年10月、ヴェルサイユ基地で研修を終え少尉に昇進したサン=テグジュペリは、パリ近郊ル・ブルージェの第34航空連隊に将校として配属されます。さらにこのころ、高校時代からの友人だった、パリに屋敷を構える裕福な貴族の娘、ルイーズ・ド・ヴィルモランと恋に落ち、婚約に至ります。

まさに順風満帆だったのですが、それもここまででした。1923年5月、兵役を終えるわずか四週間前、自身の規則違反と操縦ミスによる墜落事故を起こし、重傷を負ったのです。空軍への転属を考えていたサン=テグジュペリでしたが、もともと反対だったヴィルモラン家ばかりか、ルイーズ本人にも飛行士をやめるよう懇願されることになります。彼女に夢中だった彼はそれを受け入れ、飛ぶことを諦めそのまま除隊し、ヴィルモラン家の紹介によりタイル会社で製造管理の職に就きます。

しかし一日中机に向かい、数字とにらめっこするこの仕事は、サン=テグジュペリにとっては拷問のようなものでした(この時の体験が、『星の王子さま』の「ビジネスマン」の描写につながっているといわれています)。しかもそれから数か月のうちに婚約を破棄されてしまったのです(ルイーズはその後詩人・小説家となり、多くの作品が映画化されました)。失意の中でタイル会社に辞表を出し、トラックの販売会社に転職しますが、大好きな機械の整備は別として、この仕事も一年に一台しか売れない(1台も売れなかったとする説もあり)という体たらく。しかし売込みのために地方を巡ったこの期間に過ごした内省の日々は、彼の人間的な成長につながったといわれています。

再び空へ

そんな暗黒の三年間を過ごした後、アントワーヌは再び空への道を歩み始めます。その第一歩は1926年7月、母や姉と親交のあったバレス将軍の助力による、アエリエンヌ・フランセーズ社への就職でした。同社はル・ブールジェ飛行場で遊覧飛行をしている民間航空会社で、奇しくも墜落事故を起こした同じ飛行場から、サン=テグジュペリは再び飛び立つこととなったのです。

そして1926年10月、サン=テグジュペリはついに彼が身を立てることになる航空郵便の世界に足を踏み入れます。恩師シュドゥール神父の紹介により、フランス最古の民間航空会社の一つであり、航空郵便を事業とするラテコエール社(当時の名はCCGA、後のアエロポスタル社)に転職したのです。まず整備士として数週間働き、その嬉々とした働きぶりで上司であるディディエ・ドーラを感嘆させると、飛行テストに合格し飛行機のテスト操縦などを任されます。そして、先輩操縦士アンリ・ギヨメの操縦によるトゥールーズ‐アリカンテ(スペイン)間の飛行に二度同乗すると、いよいよ郵便飛行士としての初任務が与えられます。

郵便飛行士

トゥールーズ=アリカンテ路線の定期郵便飛行で郵便飛行士としての経験を積み、ダカール(セネガル)までの路線を担当できると判断されると、1927年1月にはダカールへ移り、カサブランカ(モロッコ)=ダカール路線の定期郵便飛行に従事してアフリカ大西洋岸2,500㎞を飛び回ります。

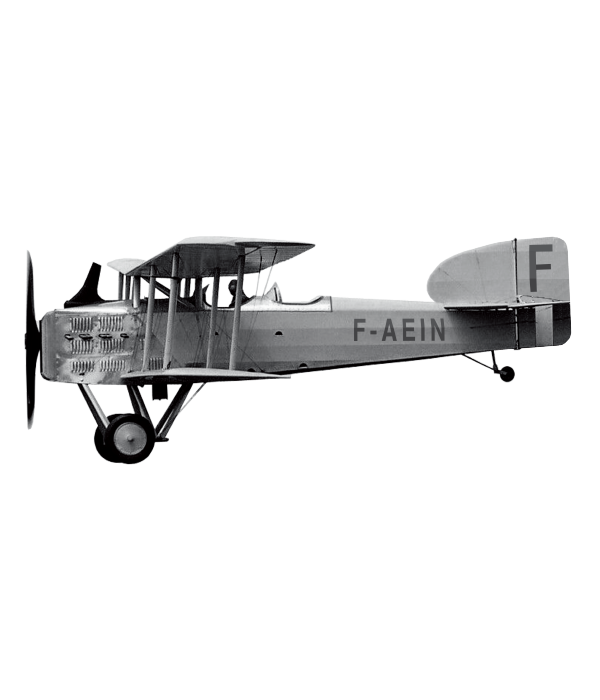

ただそれは、死と隣り合わせの世界でした。このころの飛行機は、機体は木製の工芸品、操縦席を覆う天蓋も、正確な計器もなく(決定的に重要な高度さえ、正確な気圧高度計の発明は1928年)、パイロットは頭を風雨にさらしたまま、目視で操縦していたのです(それでも飛行機は、当時の最先端テクノロジーであったことも忘れてはなりませんが)。事故や故障は日常茶飯事、夜間飛行となればなおさらで、ラテコエール/アエロポスタル社だけでも数十人の飛行士がこの時代に命を落としているのです。

郵便物(それは当時、民間では唯一の遠隔通信手段でした)を届けるという使命を持って、生命を賭して空を飛ぶこと、そしてその一つの使命を同僚たちと共有すること。それはサン=テグジュペリの人生観を一変させるに足る経験でした。その高揚と充実感、そしてドーラ、ギヨメ、ジャン・メルモーズら航空史に名を遺す英雄をはじめとする同僚たちと結んだ硬い友情は、人間の幸福は関係性の中にこそあるという彼の哲学の根幹をなす考えの礎となりました。

1927年10月から1928年末には、カサブランカ=ダカール路線の要所である中継基地キャップ・ジュビーの飛行場長として勤務しました。事務所兼宿舎のバラックと飛行機の格納庫以外そこにあるものといえば、モロッコを保護領としていたスペインの要塞くらいで、あとは大西洋とサハラ砂漠が広がるばかり。義弟ピエール・ダゲイへ「私は飛行士であり、大使であり、探検家である」と手紙に書き送っているように、砂漠に不時着した郵便飛行士捜索のために飛び回ったり、非友好的な部族の人質となった人々を取り戻すための交渉に当たったりもしました。1930年にはこの功績により、レジオン・ドヌール勲章のシュヴァリエ(5等)を授与されています。

1929年10月にはアルゼンチンのブエノスアイレスに渡り、ギヨメやメルモーズらと合流してアエロポスタ・アルヘンティナ社のCOO(最高執行責任者)に就任。多くの部下を従える管理職の地位に戸惑いはありましたが、キャップ・ジュビーでの働きぶりから上司ドーラが見込んだ通り、思わぬ適性を発揮します。仕事は多岐にわたりましたが、中でも航路の開発において多くの実績を上げました(南米航路はやがて大西洋を越えてアフリカ,ヨーロッパと接続されていきます)。

この地で出会ったのが、『星の王子さま』のバラのモデルになったとも言われるコンスエロ・スンシン。飛行機に乗ったことがなかった彼女を“洗礼”に誘い、「キスをしてくれなければ飛行機を墜落させる」というドラマチックな愛の告白をしました。

1930年6月には冬のアンデス山中に墜落・遭難した僚友ギヨメを救うため、悪天候のなかを五日間上空から探し回り、そして奇跡的に生還したギヨメとの再会を果たしています(ギヨメの冒険譚は『人間の土地』に綴られています)。

「飛ぶこと」と「書くこと」

1931年にアルゼンチンからフランスに戻り、コンスエロと結婚して新生活を始めたサン=テグジュペリでしたが、ほどなくアエロポスタル社が破産状態に陥り(33年に他の民間航空会社とともに国策会社エールフランスと吸収されます)、路線の維持を最優先とする(ドーラを筆頭とする)実務派と管財人との内紛に巻き込まれていきます。31年に刊行した『夜間飛行』の成功(後述)による名声への嫉妬も加わって業界内で悪評を立てられた彼は、32年には事実上の退社となり、さらに33年に水上飛行機のテストパイロットとして致命的なミスによる事故を起こしたことにより、他の航空会社への就職も絶望的となります。サン=テグジュペリはやむなく、エールフランスの宣伝に始まり、ルポルタージュや映画の脚本の執筆などの文筆業に生活の糧を移していきます。ただ「飛ぶこと」をやめたわけではありませんでした。

1935年12月には、パリ‐サイゴン(ベトナム、現在のホーチミン)間の飛行記録の更新に挑戦しました。しかし、スタートから19時間38分後、リビア砂漠に墜落。砂漠を三日間さまよい歩き、ベドウィンの隊商に奇跡的に発見されることで無事生還しました。この時の体験が『星の王子さま』の大筋の元になっています。

1938年にはニューヨーク=プンタ・アレナス(チリ)間の飛行レースに参加。この時は中継地のグアテマラで燃料の単位の違い(南米の1ガロンは北米のそれより多い)を忘れ、過剰積載により離陸直後に墜落。幸い炎上を免れ一命をとりとめますが、人事不省となる大怪我を負い、その後遺症に終生悩まされることとなります。

あるインタビューで、サン=テグジュペリは、「私にとって、『飛ぶこと』と『書くこと』は、まったく同じことです。重要なのは行動すること、そして自分自身のなかで自分のいる位置を明らかにすること。飛行士と作家は、私の意識のなかでは同じ比重を持っており、混然一体となっています」と述べています(『文芸フィガロ』1939年5月27日)。彼にとって、「飛ぶこと」と「書くこと」は、そのどちらが欠けても成り立たない、飛行機の両翼のようなものだったのです。

世界的ベストセラー作家へ

少年時代に”空の洗礼”を詩に綴ったサン=テグジュペリは、飛行士としての体験を、キャップ・ジュビー駐在中に執筆した『南方郵便機(Courrier Sud)』(1929年)に始まり、ブエノスアイレス赴任中の『夜間飛行(Vol de nuit)』(1931年)、グアテマラでの事故の療養中に書いた『人間の土地(Terre des Hommes)』(1939年)と、文学作品に昇華させていきました。

これらのサン=テグジュペリ作品を、フランス人評論家アンドレ・モーロワは、「小説であるとも、ないとも言える。作品を追うごとに、小説的虚構の部分が減っていき、小説というよりはむしろ、行動についての、人間についての、大地についての、生についてのエッセーである」(『文学研究』第2巻)と評しました。「飛行」という最先端の体験を初めてまざまざと言語化するともに、その体験から得た人間性についての洞察を詩的な文体で紡いだ彼の作品は、他に例のない唯一無二のものでした。

フランスの文豪アンドレ・ジッドが序文を書いた『夜間飛行』は、1931年10月に発売されると十五万部以上を売り上げ、フランス二大文学賞の最終候補に残りました。ゴンクール賞は逃したものの、12月にはフェミナ賞を受賞。これによりサン=テグジュペリは作家としての地位を確立します。英訳版”Night Flight”は、アメリカで「ブック・オブ・ザ・マンス・クラブ」に選ばれ、1933年にはクラレンス・ブラウン監督によってハリウッド映画化されました。

1939年には、これまでの文学的功績が称えられ、レジオン・ドヌール勲章のオフィシエ(4等)を授与されます。同年3月に出版された『人間の土地』は、フランスでは最も権威のあるアカデミー・フランセーズ小説大賞を受賞。アメリカでは『風と砂と星々(Wind, Sand and Stars)』というタイトルで出版されるや否や、瞬く間にベストセラーとなり、全米図書賞(ノンフィクション部門最優秀作品)を受賞しました。

第二次世界大戦

サン=テグジュペリが世界的ベストセラー作家へと飛翔するなか、時代は戦争へと突入していきました。1939年9月、ナチス・ドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が勃発。ドイツに対してフランス、イギリスが宣戦布告すると、予備役だったサン=テグジュペリはフランス空軍に動員されました。三十九歳という年齢と度重なる事故の後遺症のため地上勤務を勧められましたが、「飛ぶこと」にこだわった彼は軍上層部に働きかけ、第33‐2偵察飛行大隊に配属されました。

サン=テグジュペリが最も危険に身をさらしたのは、1940年5月23日のフランス・アラス上空への偵察飛行。地上からの高射砲が届く高度まで機体を下げ、この方面に集結したドイツ軍戦車部隊の所在を確認することが任務でした。護衛機二機は撃墜されましたが、サン=テグジュペリの操縦する偵察機は燃料タンクに穴をあけながら帰還を果たしたのです。

しかし、翌月6月22日にはフランスはドイツに降伏。動員解除されたサン=テグジュペリはニューヨークに渡り、ヨーロッパ問題への不介入を掲げていたアメリカの参戦を促す目的をもって、アラスでの体験をもとに『戦う操縦士(Pilote de guerre)』を書き始めます。結果的には1941年12月8日に日本軍が真珠湾を攻撃したことでアメリカは参戦を果たすのですが、1942年2月に刊行された『戦う操縦士』の英訳『アラスへの飛行(Flight to Arras)』は多くのアメリカ人に感銘を与え、たちまちベストセラーとなりました。アトランティック誌は「この物語は、チャーチルの演説と並び、ヒトラーの『我が闘争』に対するデモクラシー側からの最良の回答だ」と評しました(1942年4月号)。

『星の王子さま』の誕生とサン=テグジュペリの最期

一方、当時ニューヨークの亡命フランス人コミュニティは、ペタン派、ド・ゴール派、無党派の三党派に別れ、互いに激しく争っていました。サン=テグジュペリはこれに憤慨し、ことあるごとに全フランス人の団結を訴えますが、どの党派にも与しなかったためそのすべてから批判を受けることになります。アメリカ人が絶賛した『戦う操縦士』ですら、どの党派も政治的な観点のみから激しく批判したのです。中には中身を読んだものか疑わしいような、単なる中傷も多く含まれていました。傷つき孤独を深める彼に出版社の知人たちが勧めたのが、彼がいつも所かまわず書いていた落書きに登場する男の子を主役にした児童書の執筆でした。

サン=テグジュペリは1942年5月に『星の王子さま』の執筆に着手します。執筆中はそれに夢中な様子でしたが、同年11月に連合軍が北アフリカに上陸すると、並行して戦線復帰のための奔走を始めます。『星の王子さま』は翌43年4月、レイナル・アンド・ヒッチコック社から刊行されますが、サン=テグジュペリはその一週間後、祖国を救う戦いに再び身を投じるためアルジェリアへと旅立ちます。

四十三歳のサン=テグジュペリは、偵察飛行に使用するロッキードP38ライトニングの操縦年齢制限を大幅に超えていました。最新鋭のこの機は、高度13,000メートルまで上昇することができ、巡航速度時速480キロ、最高速度時速は635キロに及ぶものだったのです(サン=テグジュペリが初めて郵便物を運んだブレゲー14型機の巡航速度は時速125キロでした)。しかしサン=テグジュペリはここでも「太陽の王さま」ぶりを発揮。例外的に飛行訓練を受けることを認められ、これに耐えて少佐に昇進すると、一度は事故により飛行停止処分を受けましたが、その後復帰して都合9回の任務をこなしました。

そして10回目の任務はグルノーブル・アヌシー方面の撮影。それは、まさに”魂の故郷”と言うべきサン=モーリス・ド・レマンスのある方角でした。1944年7月31日午前8時35分、サン=テグジュペリ少佐、コルシカ島ボルゴ基地から出撃。しかし、飛行機の燃料が尽きるその時間を過ぎても、彼は帰還しませんでした。それはまるで、『星の王子さま』の物語の最後に砂漠から姿を消した王子さまのようでした。

サン=テグジュペリの最後の任務からわずか四週間後、パリは上陸した連合軍によりナチスから解放され、やがて終戦を迎えることとなります。

***

サン=テグジュペリは、『星の王子さま』の世界的な成功を目にすることはありませんでした。この作品を、多くの翻訳家が、まるで郵便物を中継しながら運ぶように、時代と国境を超えて、多くの言語に紡いできました。また、多くの読者が『星の王子さま』を座右の書とし、親から子、子から孫へ、また、時に大切な人への贈り物として読み継いできました。そして、サン=テグジュペリが消息を絶ってから80年経った今、『星の王子さま』は、500以上の国と地域の言語・方言に翻訳される世界的ベストセラーになっています。サン=テグジュペリが作品に込めた想いは、彼とともに、今も世界を飛び続けているのです。